张曼玉第一部戏就拍我的作品,绝对是‘花瓶’,什么都不懂,只是很可爱。

这是王晶近日在视频中对张曼玉的评价。

我只想说,呵呵!

张曼玉怎么也想不到,自己都退圈11年,还被人“惦记”?

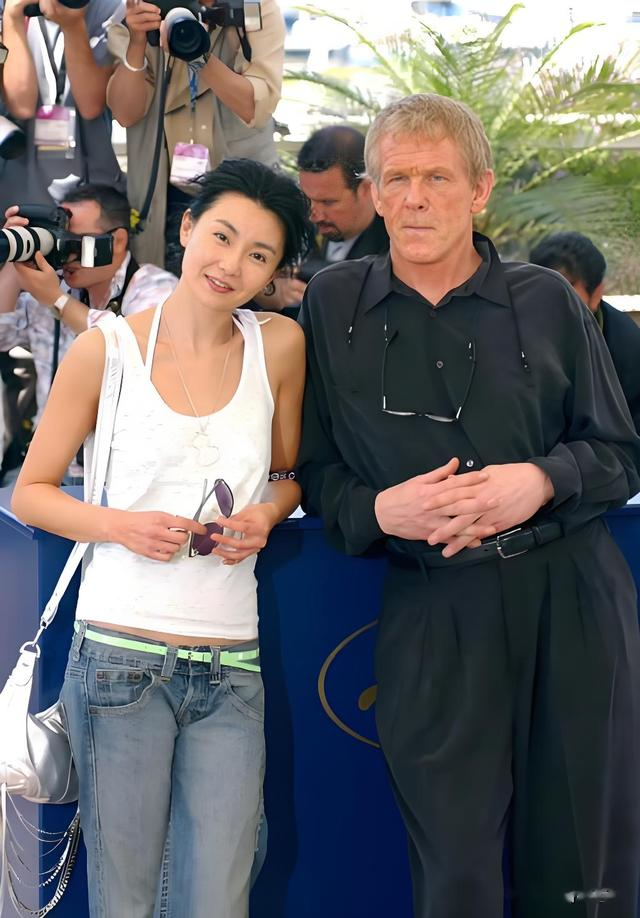

2004年,张曼玉在戛纳电影节上赢得最佳女演员奖,成为首位获得这一殊荣的华人女演员。

在国际媒体铺天盖地的报道里,她是“亚洲之光”,是“可以与巩俐比肩的文艺影后”,是王家卫镜头下的缪斯,更是那一年华语影坛最高处的代名词。

按常理,她本该趁势而上,接下更多国际大片,代言全球一线品牌,稳坐“全球华人第一女星”的宝座。

但她做了一个让所有人都看不懂的决定:

“我不想再演戏了。”

她在巅峰期急流勇退,拒绝所有导演抛来的剧本,甚至拒绝让自己“继续红下去”的机会。

她开始学画画、练瑜伽,跑去巴黎做一名“地下摇滚歌手”;

唱功被媒体嘲讽跑调,她不解释、不回应,依然继续。

从此,她再没出现在主流的红毯、颁奖礼、话题热榜上。

她不是“糊了”,她只是“自己删掉了自己”。

就在她退出的这十几年,内娱女星们拼命营业:

有人一年十个综艺、八部剧;

有人靠婚姻流量上热搜;

有人动刀保青春、有人靠黑红博热度。

可张曼玉,却活在另一个“维度”。

不营业、不打广告、不恋战。

从不回应热搜,也从不向流量低头。

而令人震撼的是:

她的“隐退”,不仅没有抹去她的影响力,反而让她成为了华语女演员里最独特、最难以被替代的那一个。

她是主动放弃时代规则的人。

不追热度,烧掉热度。

不怕被遗忘,选择遗忘舞台。

她是张曼玉,那个在所有人拼命向上爬的时候,敢于转身离开的人。

那么问题来了:

一个拿奖无数、风华绝代的女演员,为什么会在最“该红”的时候,选择“消失”?

她的离经叛道,是一时任性,还是对人生的深谋远虑?

接下来,我们来看看张曼玉,是如何一步步走上巅峰,又为何最终选择主动“跌落”。

01

要理解张曼玉为何能在巅峰时潇洒转身,必须先知道她是如何一步步爬上巅峰的。

因为这个女人,不是含着金汤匙出道的天才,也不是一夜成名的“天选之女”。

她,是从“笑话”开始的。

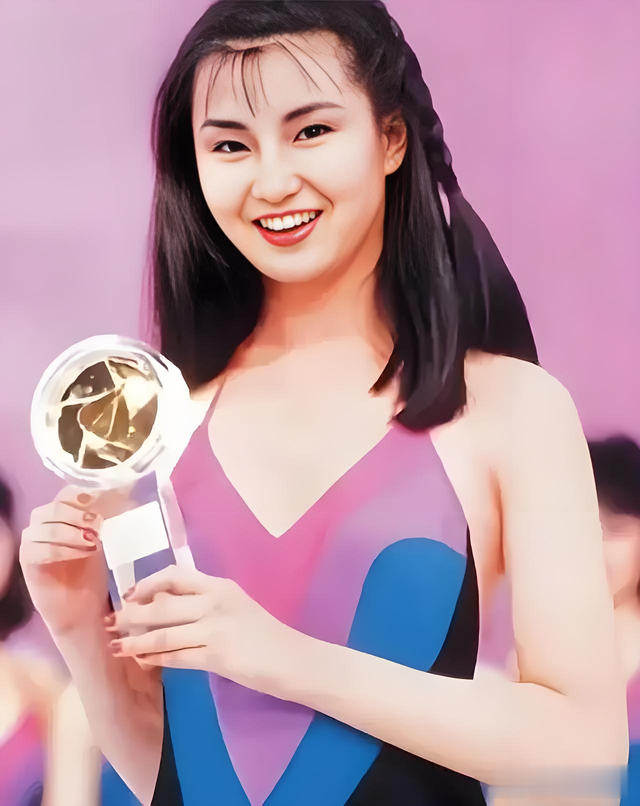

1983年,19岁的张曼玉以港姐亚军身份出道,迅速被港片圈“封为花瓶”。

她演喜剧,被嘲笑表情浮夸;

演爱情戏,被说是“花瓶附体”;

哪怕和周润发、周星驰合作,也只是观众眼中的“漂亮陪衬”。

当时港媒的标签极其刻薄:

“有一张美人脸,却没演技。”

“是给电影画面加分,不是加剧情。”

换了别人,早就认命了。但张曼玉没选“顺从”。

她开始拒绝流水线的商业片,去演一些票房不佳、评论两极的“怪片”。

别人觉得她在走下坡路,只有她知道自己在换轨道。

而那个决定她命运转折点的,是一位不按常理出牌的导演王家卫。

在《旺角卡门》《阿飞正传》《东邪西毒》里,王家卫没有让她演美女、演花瓶,而是演“情绪”、演“气场”、演孤独。

尤其在《阿飞正传》中,她几乎整部电影都在“沉默”,但一抬眼神、一记背影,就把一个情欲复杂又压抑的都市女性演得入骨三分。

观众这才发现,她根本不是不会演戏,她只是过去被用错了方式。

随后,她开始在文艺片赛道上狂飙:

《阮玲玉》里,她用真实哭腔重塑民国女星灵魂,横扫金像奖与柏林影后;

《花样年华》中,她与梁朝伟的克制情愫成为影史经典,气质美得超脱现实;

《清洁》她以全法语对白,演一个失败的女人重建自我的过程,赢得戛纳影后。

她没有靠绯闻、八卦、热搜红起来,她是用一个个复杂的角色,一层层剥掉“花瓶”的壳。

2004年,张曼玉成为第一位获得戛纳最佳女演员的华人女演员。

那一年,全球媒体称她是“中国最会演戏的女人”。

法国电影人说,她的情绪掌控力不输于朱丽叶·比诺什和梅丽尔·斯特里普。

她的红,是用一部部作品、一帧帧镜头、一个个沉默眼神堆砌出来的厚度。

她没有微博、没有营销团队、没有流量数据。

但所有人都知道:张曼玉,是不可复制的。

可令所有人万万没想到,就在她在最“该红”的时刻,她却转身离场。

她不是“告别演艺圈”,她是“拒绝继续表演给世界看”。

02

张曼玉的离开,不是逃跑,而是一次主动叛离,一次对整个娱乐工业规则的背叛。

不是潦倒,是极度清醒。

你很难想象,这个曾经可以随便接下十个影后级剧本的女人,突然说:

“我已经没有什么角色想演了。”

不是她演不了,是她厌倦了表演这件事本身。

她公开表示:

“我不想再做某一个人,不想再进入他人的人生了。我想专注过我自己的生活。”

这句话听上去像任性,但如果你回头看她那几十部电影,就会发现她的演绎从来都极其“投入”,几乎像用身体去偿还角色的情绪债。

她不是那种一部接一部、可以流水线生产作品的演员,她像一口古井,每一次演出都在抽干自己。

所以她放弃,是一种保护,也是一种解脱。

最让外界震惊的,是她突然开始搞音乐。

摇滚、电音、朋克、迷幻流行……张曼玉“开口唱歌”的那一年,评论区是一片哗然:

“她跑调!”

“她毁了自己的形象!”

“好好当影后不好吗?”

但她从不回应争议,只说了一句话:

“我不是想唱得多好听,我只是想唱得真实。”

她在台上扭动、喊叫、撕裂,唱的是心里的压抑,是年少时没机会释放的另一面。

没人知道她练琴练到凌晨、嗓子喊哑;也没人知道她曾一遍遍试音,只为了做一首属于自己的Demo。

她不是在做“副业”,她是在追回自己未被允许表达的那部分灵魂。

唱歌不为讨好,不为复出,不为证明自己多有才华。

只是因为,她想。

她说:“演戏是我和世界之间的桥梁,但音乐,是我和我自己之间的事情。”

这是一种非常罕见的创作者姿态。不是“为观众”,也不是“为市场”,而是彻底“为我自己”。

消失这些年,张曼玉干了很多“不正经”的事:

一个背包走遍欧洲,在街边涂鸦;

每天练瑜伽、冥想,研究植物学;

素颜出街、没有滤镜、从不刻意美颜;

被拍到和街头艺人合唱、和邻居喝酒跳舞。

没有经纪人安排路线、没有助理跟拍、没有团队“打造人设”。

她的人设只有一个:“我是谁,不重要;我是谁,我自己决定。”

在一个所有明星都在“打造自己”的时代,张曼玉选择“拆掉自己”。

这在当今内娱几乎不可想象。

她不拍戏,也不上节目,不出席任何颁奖典礼。

她彻底放弃了“曝光率”。

但离开了曝光,张曼玉反而成了一种“美与自由”的符号。

她就像一面镜子,照出这个时代的人。

谁在迎合、谁在讨好、谁在喘不过气,谁在活成别人想要的样子。

而她,偏不。

张曼玉的“隐退”,不是堕落,而是一场对现代成功逻辑的反叛。

而这,比任何奖项都难,也比任何角色都更有力量。

03

在张曼玉之后,华语影坛从不缺“漂亮的女明星”。

但你有没有发现,再没有第二个“张曼玉”。

没有庞大的粉丝团,也不靠流量变现;

从不发声讨公道,也从不刻意“女性觉醒”;

没有“标签”,没有“立人设”,甚至连“路线”都没有。

她唯一有的,是选择权。

在这个时代,成功越来越像一个“被定义好的剧本”:

你要不断曝光、必须营业、要有人设、要维持热度、要转型自救、要永远不能老、不能犯错、不能停下。

而张曼玉,早在20年前就告诉我们:

“我不要一直成功。

我已经体验过了。

那不是我要的全部人生。”

她的“消失”,是一种最激烈的抗议:

抗议对女性的凝视,抗议对明星的物化,抗议对“美”与“红”的无限消费。

她不是“不想红”,而是早就看透了红的代价。

她的这一生,前半段是在世界的标准下活着;

后半段,则是在自己的节奏里活着。

她年轻时跑得比谁都快、比谁都拼;

但她年长后也敢比谁都停得彻底。

她用自己的一生,做了一次激进的、纯粹的、极少人有勇气尝试的试验:

如果不再追求“世俗意义的成功”;

如果不再害怕老去、不再讨好谁、也不再取悦谁;

人是否可以过得更轻、更自由、更接近真实?

张曼玉用行动交出了答案:

可以,而且更好。

如果说过去,她是用角色讲故事;

那么现在,她就是用自己的人生,演出一场关于“逃离成功焦虑”的叛逆剧本。

不争,不抢,不卷,不装;

不躲避老去,不恐惧冷场,不焦虑沉寂;

美是自然的,老是自由的,人生不是永远在线才算有意义。

她不是一位被遗忘的女演员,而是一个预言未来的生活提案。

她比任何人都更“退出江湖”,

却又比任何人都更“留在神话里”。

你不一定要成为张曼玉,

但你可以像她一样,勇敢地去问自己一句:

“我现在活成的,是别人期待的样子,还是我真正想要的样子?”

在这个世界鼓励你“更红、更火、更努力”之前,

张曼玉已经静静地告诉我们:

有一种成功,叫做不必向任何人证明自己。

有一种自由,叫做你终于活成了你自己。